“我是哆啦A梦(ぼくドラえもん)”在《哆啦A梦》动画,尤其是“大山版”中,是一句非常有名的台词,同时也有一首歌曲也是采用这句台词做为歌名,这首歌也是由大山羡代所演唱。

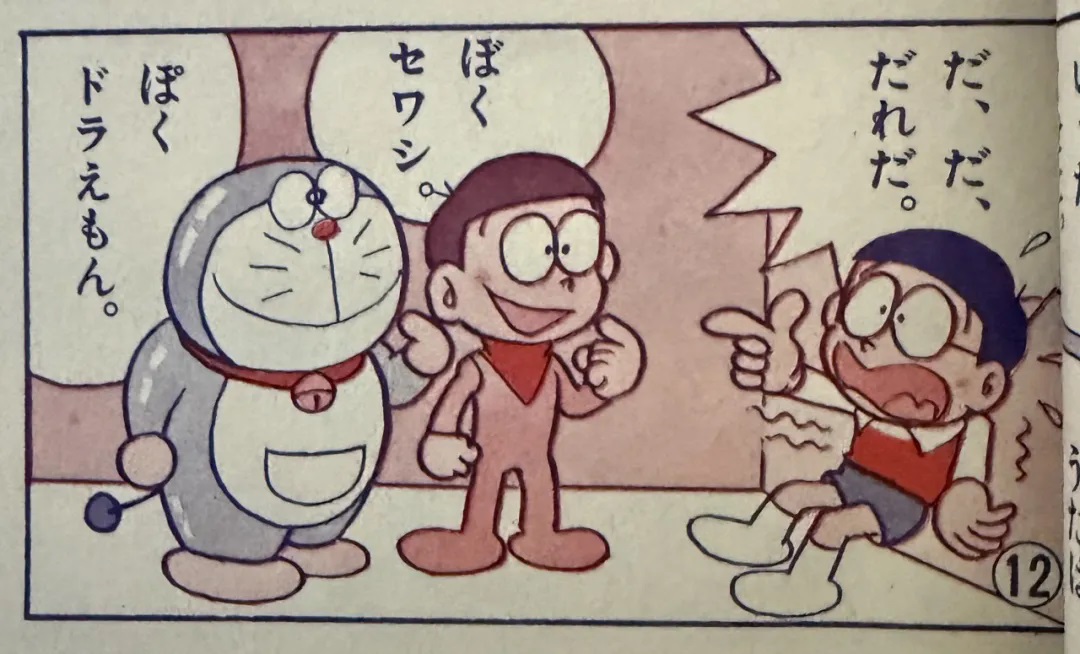

在日语中,“ぼく”就是“我”的意思,读音为“boku”。不过,有意思的是,在早期连载的故事中,哆啦A梦经常把“ぼく”说成“ぽく”,读音为poku。

由于“ぼく”和“ぽく”的差别很小,所以如果不是日语为母语的话,是很难发现这个区别的。实际上,发现这个细节的是笔者的一位日本朋友,在和他讨论之后,我觉得这个细节非常有意思,所以也在此分享给大家。

而哆啦A梦的这种”口误“在早期连载的故事并不少见,由此可见,这可能并不是藤子·F·不二雄老师,或者是小学馆杂志编辑的疏忽,而应该是有意为之。

至于为什么会有这种差别,具体的原因不明,但是对此笔者有一个比较大胆的猜想:我们在之前的文章中给大家介绍过,在早期和中后期的连载中,藤子·F·不二雄老师对于一些设定是做了修改的。在早期的连载中,哆啦A梦是以一个不太靠谱的形象出现的,脑袋有点一根劲,做事也马马虎虎,所以早期的连载故事,很多情节都是由哆啦A梦的这种”不太靠谱“而引起的。也许是为了衬托哆啦A梦这种傻呼呼的形象,所以藤子·F·不二雄老师在台词设计上,就让哆啦A梦显得有点口齿不清。

当然,这只是个人对此的一个观点,如果大家有什么想法,也可以一起讨论。

月见台17600是由哆啦A梦爱好者创立的公众交流平台,如果你喜欢请分享给你的朋友,如果你有什么建议或者有兴趣进行投稿,请加入QQ群:1131976701。

月见台17600是由哆啦A梦爱好者创立的公众交流平台,如果你喜欢请分享给你的朋友,如果你有什么建议或者有兴趣进行投稿,请加入QQ群:1131976701。